1978年6月ウィーン

ムラヴィンスキーのショスタコーヴィチ交響曲第5番の録音について

ムラヴィンスキーが1978年6月にウィーンで行った公演では、チャイコフスキーの交響曲第5番、ショスタコーヴィチの交響曲第5番、ブラームスの交響曲第2番などが演奏され、のちにレコードで発売(その後CDでも発売)されました。わが国では、当時のビクター音楽産業がメロディアの音源を用いて販売していたことをご記憶の方も多いことでしょう(写真はショスタコーヴィチ5番[VDC-1007])。

ムラヴィンスキーが1978年6月にウィーンで行った公演では、チャイコフスキーの交響曲第5番、ショスタコーヴィチの交響曲第5番、ブラームスの交響曲第2番などが演奏され、のちにレコードで発売(その後CDでも発売)されました。わが国では、当時のビクター音楽産業がメロディアの音源を用いて販売していたことをご記憶の方も多いことでしょう(写真はショスタコーヴィチ5番[VDC-1007])。実際にウィーン公演のCDを聴いてみますと、ステレオは万全ですし、充実した演奏内容からしても最高の愛聴に足るものではあるのですが、いずれの曲も共通してやや音が遠く、霞がかかったようにこもった印象を受けます。※なお、olympiaレーベルからも同公演の録音が出ていますが、状態が酷く、決してお勧めできるものではありません。

では、どうしてこのような音になったのでしょうか。

歴史的録音の復刻を中心に、数々の名盤を世に送り出している平林直哉さんは、あるCDのライナーノートの中で以下のとおり述べていらっしゃいます。

『録音に関していえば、ムラヴィンスキーは決して仕事をやりやすいタイプではなかったようだ。入念にリハーサルを繰り返し、いざ本番となる直前、「マイクをすべて撤去せよ」と命令することもしばしばだったようだし、逆に録音する予定がなかった演奏会の終了後、関係者に「今日の録音はうまくいったか?」とたずねたりしていたようだ。

そんなムラヴィンスキーの録音歴において、象徴的な出来事があった。それは1978年6月にウィーン芸術週間で行われたライヴ録音の発売であった。曲目はムラヴィンスキーの得意曲目とされたショスタコーヴィチの交響曲第5番、チャイコフスキーの同第5番をはじめ、当時は全く初めてのレパートリーであったシューベルトの交響曲第8番「未完成」とブラームスの同第2番などが含まれていたのだ。この時、1965年のモスクワ・ライヴ以来の13年ぶりの新録音ということで大いに話題となり、海外では1980年に、そして国内では翌年に4枚組のLPで発売されたのである。

しかし、誰もが不思議に思ったのはその音質であった。ステレオ録音ではあるものの、マイクロフォンがいかにもオーケストラから遠いという感じのもので、録音嫌いと言われていた巨匠が、よくぞ許可したものだと言われたものである。のちに噂で聞いたところでは(噂にすぎないので念のために)、オーストリア放送の関係者がウィーンに到着したムラヴィンスキーに録音を要請したところ、案の定彼は断ってきた。しかし、関係者はどうしても録音をしたいと再度申し入れたところ、ムラヴィンスキーは「視界にマイクロフォンが入らない位置に設置するのならば許可する」と語り、録音が行われた。そして終了後、ムラヴィンスキーが試聴し、発売の許可を出したというものである』。

(ムラヴィンスキー/レニングラード・フィル 『ブラームス交響曲第2番ほか』 ALTUS[ALT051]ライナーノートより)。

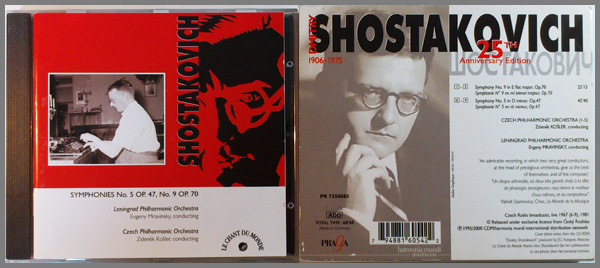

いま私の手元に、フランスのharmonia mundiが「PRAGA」名義で販売していた1枚のCDがあります(hermonia mundi "PRAGA" [PR 7250085] 後掲写真参照。右は紙製スリーブジャケットのウラ面である)。

このCDには、コシュラー/チェコ・フィルのショスタコーヴィチ交響曲第9番と、ムラヴィンスキー/レニングラード・フィルの同5番が収録されており、後者の録音データは「Czech Radio broadcasts, live 1967」と記載されています。

しかしながら、この録音データをにわかに信用することはできません。なぜなら、同盤における5番の演奏は、上でも述べた1978年6月のウィーンライブと同じものだからです。

しかしながら、この録音データをにわかに信用することはできません。なぜなら、同盤における5番の演奏は、上でも述べた1978年6月のウィーンライブと同じものだからです。PRAGA盤を聴き始めてすぐにウィーンライブ(ビクター盤)に似ていると感じたものの、私が「同一演奏である」という事実にはっきりと気づいたのは、3楽章の冒頭に聞かれる聴衆の咳払いがビクター盤と全く同じであったからでした。また、同楽章の終結部に混入している物音も全く同じであるのに加え、この録音に聞かれる音の「ヨレ」のような箇所も両盤において同一です。

ただし、ビクター盤とPRAGA盤に収録されているのは、「同一の演奏・録音」ではあっても「同一の状態」ではありません。

すなわち、ビクター盤が、前述のとおりやや音が遠く霞がかかったような音であるのに対し、PRAGA盤はそのような音ではないのです。もちろん、最新のデジタル録音のように明晰極まるものではありませんが、ビクター盤に比べて音像は明確であり、ダイナミックレンジも十分です。そのかわりに、PRAGA盤には一聴してわかるほどのホワイトノイズが全体にわたり混入しています。それも、「サー」というよりは「シー」と感ずる(やや高音寄りの)ノイズです。このノイズさえなければビクター盤を凌いでいると評価できるのにと惜しまれるところです。

これは私の勝手な想像ですが、平林さんの耳にした「噂」どおり、録音用のマイクをムラヴィンスキーの目に入らない位置に設置したがために、通常のセッティングであれば混入しないホワイトノイズが、何らかの理由で入ってしまったのではないでしょうか。

ちなみに、まったくの蛇足で恐縮ながら、このPRAGA盤の音にNR(ノイズリダクション)をかけると、ビクター盤と極めてよく似た音を作ることができます。もしかしたら、PRAGA盤の方が録音原盤に近い音なのではないかと勘ぐってしまいます。

さはさりながら、大事なのは録音原盤に近いか否かではありませんから、ビクター盤もまた愛すべき存在であることをここに明記しておかなければならないでしょう。ビクター盤はその絶妙な音の遠さ、霞から立ち上るような音の具合が、えも言われぬ雰囲気を生んでいるのですから。それは「幽玄」などと、老評論家のような語彙をあえて用いたくなるほどです。